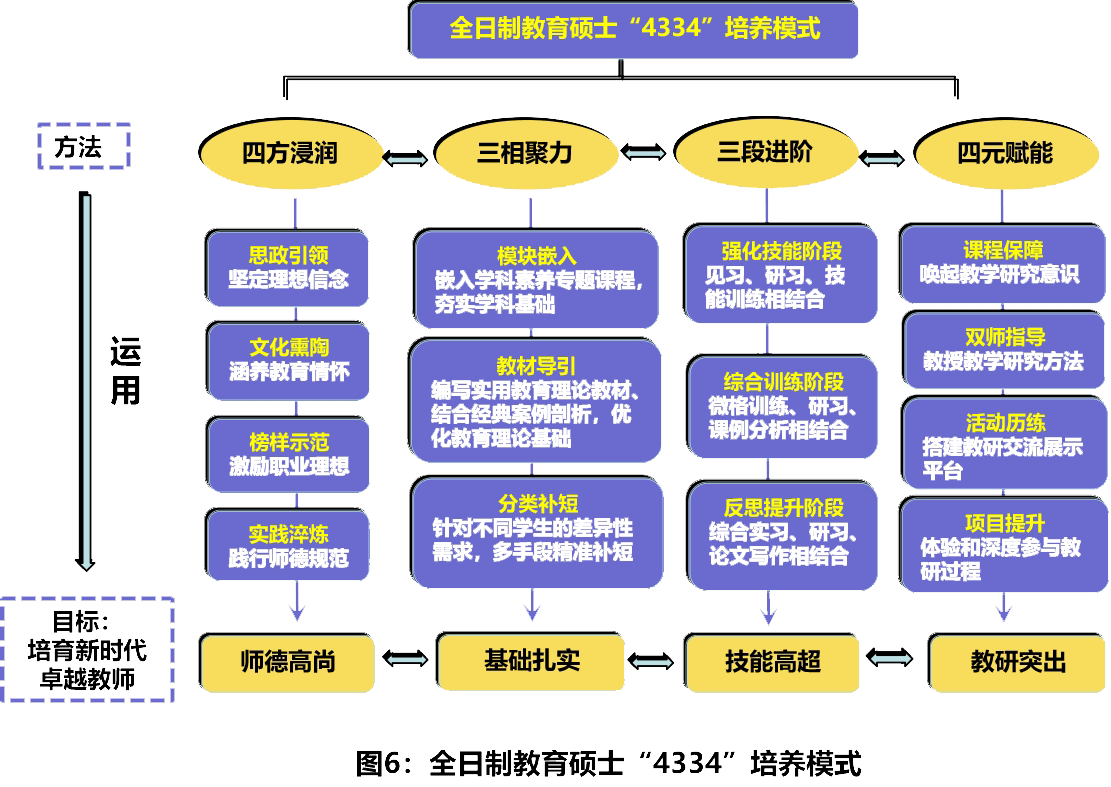

1.建构高尚师德养成体系,解决了师德教育缺乏整体性设计,教育方式单一,师德教育目标达成度不高的问题

加强师德教育是落实习近平总书记关于“四有好老师”“四个引路人”等系列重要论述的重要途径,也是培育新时代卓越教师的必然要求。我校立足课堂、校园、基地和社会四方阵地,建构了“思政引领+文化熏陶+榜样示范+实践淬炼”四方浸润高尚师德养成体系。

思政引领——作为全国“三全育人”综合改革试点高校,学校发挥全国重点马克思主义学院学科专业优势,针对教育硕士师德被启蒙者和启蒙者的双重角色定位,不断丰富和优化课程内容,将师德教育有机融入思政课程和课程思政中,综合提升师德涵养和育人能力。开设习近平新时代中国特色社会主义思想研究生研修班,引领学生坚定理想信念,忠诚党的教育事业。

文化熏陶——持续开展东北抗联精神、北大荒精神、大庆精神、铁人精神龙江“四大精神”学习教育活动,弘扬“爱国和奉献”的核心精神内涵;发挥全国文明校园特色优势,教师节期间广泛开展弘扬行知精神、校训精神和师范精神的主题教育活动;深入挖掘育人元素,将参观学校校史馆、文博馆、游寿纪念馆作为入学必修课;常态化开展师德师风演讲、从教宣誓等多种形式、多重覆盖的主题教育活动,熏陶学生涵养教育情怀。

榜样示范——以我校“马克思主义理论”和“斯拉夫语文化”全国“黄大年式教师团队”为身边榜样,引导学生向师德榜样看齐;举办“全国道德模范”最美女教师张丽莉、“全国最美教师”孟祥彬等优秀校友先进事迹报告会,哈师大报开辟“师大学人”专栏,挖掘报道了170余名优秀教师的先进典型事迹,促进了师德的传承和弘扬;通过参加名师工作坊、优秀毕业生结对帮扶、研支团先进事迹宣讲等,激发学生从教荣誉感和自豪感,树牢扎根边疆、坚守基础教育事业的职业理想。

实践淬炼——依托我校具有38年历史的“三下乡”社会实践,以及教育实训、教育“三习”和学雷锋志愿服务活动等载体,积极开展实践活动,定期召开实践育人经验交流会和研讨会,总结反思践行体验,坚持在实践活动中践行师德;深度参与理论宣讲、特殊教育服务、家庭教育指导、课后服务等社会服务活动,获得“中国有影响力社团提名奖”的益创工作室疫情期间为32名留守儿童累计授课300余节,坚持在实践活动中规范师德行为,淬炼师德师能。

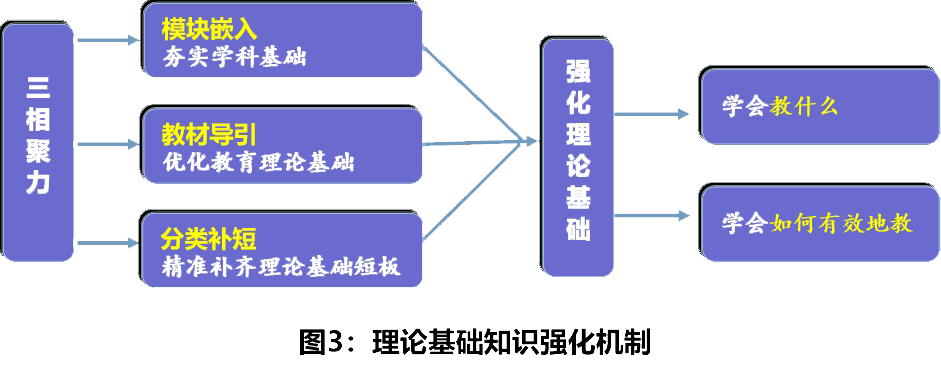

2.架构理论基础知识强化机制,解决了学生教育学相关理论知识储备不足、学科相关知识深度与系统性不够,理论基础不扎实的问题

成果围绕“教什么”和“如何有效地教”两个核心问题,架构了“模块嵌入+教材导引+分类补短”三相聚力理论基础知识强化机制。

模块嵌入——围绕“教什么”,在培养方案中嵌入学科素养类课程模块,由专业学院开设专题性、前沿性课程,定期开展读书报告会,增强跟踪学科发展前沿的意识和能力,夯实学生的学科基础。

教材导引——围绕“如何有效地教”,由教育科学学院优化教育基础理论课程,编写实用的教育理论教材,针对教育教学中的核心问题,提供理论上的各种分析框架,并结合经典案例予以剖析,强化学生的教育理论基础。

分类补短——针对非师范生和跨专业学生逐年增多的现象,除开设教育基础理论和学科专业补修课模块外,通过召开座谈会、发放调查问卷等方式了解学生心声,利用微信公众平台、QQ等媒体手段拓展交流平台;建立集体备课研课制度,针对不同学生的差异化需求,对学生进行分类指导;通过自主学习、合作学习、项目式学习等形式,使学生快速补齐理论基础短板。

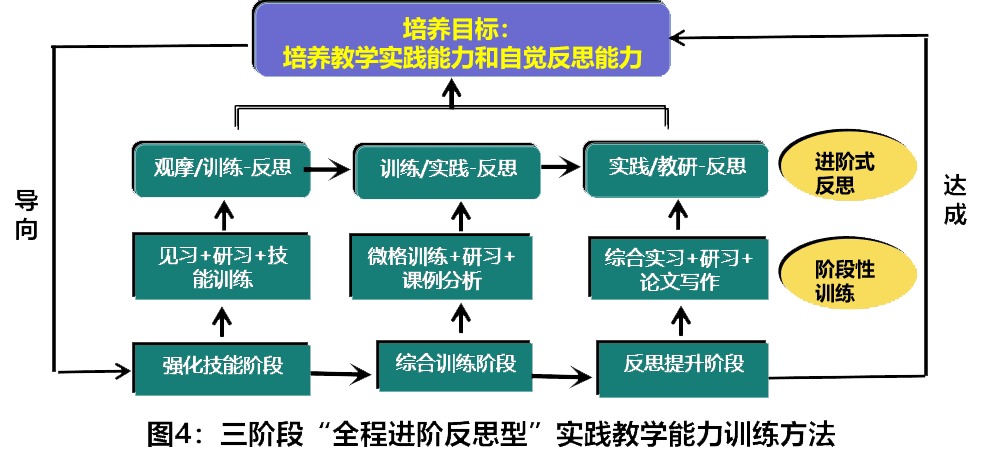

3.创新教学实践能力提升模式,解决了实践教学环节之间贯通性不强,学生教学实践反思能力不足的问题

依托覆盖全省287个省级教师教育实习示范基地的“G-U-S教师教育联盟”和“全国教育硕士联合培养基地”,通过课程进基地、专题研讨工作坊等方式,校内外导师协同指导,创建了“强化技能+综合训练+反思提升”三段进阶教学实践能力提升模式。

强化技能阶段——研一上学期将“见习+研习+技能训练”相结合,组织学生进入基地课堂或“百花奖”、“烛光杯”等初高中教学比赛现场观摩体验,进行听评课反思以及专项教学技能训练,从而夯实学生教学实践的基本技能。

综合训练阶段——研一下学期将“微格训练+研习+课例分析”相结合,通过微格训练进行模拟教学实训、教学反思,对完整课例进行分析、修改和再实践,综合训练教学技能和实践反思能力。

反思提升阶段——研二学年将“综合实习+研习+论文写作”相结合,通过教育实习、教育研习、毕业论文撰写,使学生教学实践能力和教研反思能力得到整体提升。全程按照“体验/实训/实践—反思—改进—再实践”循环路径进行,体现了“全程式反思”,促进了学生教学实践能力螺旋上升。

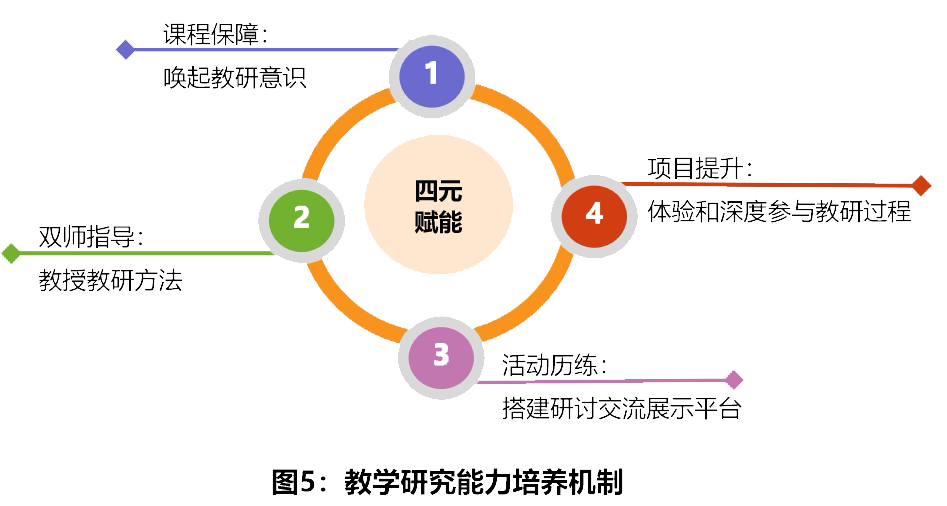

4.构建教学研究能力培养机制,解决了学生教学研究意识和能力不高,与发展型卓越教师培养目标存在差距的问题

教学研究意识和能力是发展型卓越教师的必备素质。成果瞄准教研能力培养的关键环节,构建了“课程保障+双师指导+活动历练+项目提升”四元赋能教学研究能力培养机制。

课程保障——增设“学科教育科研指导”课程和“创新能力”课程模块,通过在培养方案中设立学分,引导学生养成问题意识和教研意识。

双师指导——以哈三中校长王明伟、哈师大附中原校长刘大伟为代表的421名校外导师与校内导师共同联合,全程参与指导学生教研论文选题、方案设计、论文撰写,教授教研方法。校内导师侧重研究理论和研究方法的指导,校外导师侧重教学研究的开展实施。

活动历练——邀请知名专家举办基础教育教学改革、课程和实践教学改革等内容的专题讲座,促进学生掌握基础教育改革发展前沿动态;分学科组织组会研讨、读书沙龙、文献研读会,为学生搭建研讨、交流和展示平台;鼓励支持学生参加国家级和省级教学技能大赛,赛后进行全面总结分析,以赛促练、以赛促研。

项目提升——通过设立研究生创新基金项目,鼓励学生自主进行独立研究;吸纳学生参与导师课题研究、教材编制和教学案例开发、教研论文撰写,具身体验和深度参与教研过程,使学生具备终身学习能力和未来发展能力。